縁友往来Message from Soulmates

- 縁友往来

- 日本人の瞑想美━自然のこころ、「繋ぎ・究め・和す」真情

日本人の瞑想美━自然のこころ、「繋ぎ・究め・和す」真情

「君看(み)よや、双眼の色。語らざれば、憂いなきに似たり」

━『槐安国語』

━言葉にしなければ、憂いもないように見えるだろう。が、私と同じような深い悲しみを抱く人は、眼を見れば、互いの気持ちが分かり合うものだ。眼が合うだけで、一語を交えずとも、すでに心は通じている。

2025年初頭、アメリカのゴールデン・グローブ賞で、真田広之制作主演・ドラマ『SHŌGUN将軍』が、作品賞など4部門を受賞し話題になりました。日本の文化・精神性・芸術性を徹底的にリアルに表現し、特に俳優の「眼の演技」に、世界の人々が魅了されているといいます。全編7割を日本語が占める(英語字幕)作品で、日本人は、口(言葉)ではなく、眼(以心伝心)で気持ちを表し伝える━それが、人種や文化の違いを超えて世界の人々の心に伝わり、感動するというのです。また、歴史的事実に裏打ちされた戦国武将や姫君たちの衣服の圧倒的な美しさに驚き、博物館に展示すべきだとの意見も寄せられ、「東洋と西洋の融合」によるかつてない作品と絶賛されています。日本人にとっては自然過ぎて、何が素晴らしいのかよく分からなくなっている事柄を、こうして世界の人々のまなざしを通して、その価値や恩恵に気づかせて頂けることは有り難いことです。

そこで今回は、長きにわたって日本の自然に育まれた日本人の潜在意識にある「つなぐ・究める・和する」力と、そこから生まれた、私たちの生活に深く根ざして自然となり、気づいていない「禅(瞑想)的な精神性の美」について、探究してみたいと思います。

■脳の解剖・脳波測定で直観した真実━脳神経の電気信号は、意識の実体ではない

1977年当時、東京大学の教育心理学科には、医学部と連携して、脳の解剖に立ち会い観察する講座や、バイオフィードバック研究室で、脳波を測定する装置を頭に着け、脳波測定の実験・研究を行う優れたカリキュラムが用意されていた。そして、実際に、脳波を測定し、解剖された脳を見る機会を体験して感じたことは、脳のニューロン(神経細胞)のシナプス(接合部)を行き交う電気信号が、自分の意識の実体であるなどとは、到底、思えないということだった。もし、その電気(信号)が意識の実体ならば、「その一番“最初の”インパルス(活動電位の衝撃)は、一体どこから、どうして生まれたのか━」強烈な疑問に襲われた。しかし、それに対する科学的な答えは、何も得られなかった。

心は脳なのか、つまり意識は肉体の脳に限定される「局在的」なものなのか━。同じ疑問を探究した人はいないか探してみた。脳研究の先駆者で、体の五官と脳がどのように関係しているのかを明らかにする「脳地図」を制作した、脳神経外科医ペンフィールドがいた。彼の結論は、「Mind≠Brain」━脳と心は、別である。心は、脳で説明できない、であった。彼が所属した大学の構内には、Mind≠Brainと書かれた石碑が建っている。まったく同感である。

その後、1992年に確立した技術の機器・fMRIにより、脳の状態を生きたまま詳しく観察できるようになったが、結論は、変わらない。これまでの古い科学の認識・方法論によるアプローチでは、意識の活動について、脳に投影される限りにおいてある程度は解明できるとしても、意識の本質、真理に迫ることは難しいと考えている。

しかし、最新の量子力学の理論と実験による発見から、新しい科学の認識・方法論が生まれることによって、測定機器の進化により、意識への探究が飛躍的に進む可能性も開けてきたと思っている。宇宙研究で、ハッブル望遠鏡が、宇宙の神秘を次々に明らかにしたように、人間の五感では捉えられない真相が、科学技術の粋を集めた測定器によって明らかになったのと同様なことが、意識の研究においても起きるかもしれない。ちなみに、脳波計(Electroencephalograph:EEG)を開発した心理学者ハンス・ベルガーは、テレパシー(ある人の心の内容が、言語・表情・身振りなどによらずに、直接に他の人の心に伝達される。以心伝心)現象を自ら体験し、これを科学的に解明するために脳波計を生み出した。「脳波(Electroencephalogram)」という言葉も、彼が1929年に初めて発表した。

DNAの二重螺旋構造を発見し、ノーベル医学・生理学賞を受賞したクリックは、著書『DNAに魂はあるか』を通して、「意識の科学的理解」を目指した。最終的に、DNAには魂はない、遺伝子は物質としての人間の連続性を伝えてはゆくが、「魂」は、別次元にあり、命の連続性を伝えてゆくものとして考えなければならない、と結論づけている。

ただし、量子研究の成果をもとに、科学技術の粋を集めて作られた測定機器により新たな発見が次々と生まれているように、たとえそれが脳に投影された意識活動の断片(影)であったとしても、最先端科学によって解明される可能性のある意識と脳の関係もまた、大切な意味と価値があると考える。

■脳波測定で科学的に解明された禅・瞑想の力:身体・呼吸・意識を整えることが、心身の健康、リジリエンス(復元力)を育て、創造力の開花につながる

熟達した禅僧と一般人の脳波を測定し、禅瞑想について研究した有名な論文に、1966年に発表された“An Erectroencephalographic Study on the Zen Meditation” by Akira Kasamatsu and Tomio Hirai がある(本論文は、“Altered States of Consciousness”に再収録されている)。

熟達した(20年以上にわたり禅瞑想を続けてきた)禅僧の瞑想中の脳波を測定すると、目を開けた状態で、瞑想開始後50秒以内にα(アルファ)波<安眠状態>が出始め、8分20秒後に前頭葉・脳中心部でα波が支配的になる。さらに27分10秒後に、θ(シータ)波<リラックスして集中している状態>が出て、その20秒後には、リズミカルで強いθ波が持続する。より一層、熟達した禅の老師の場合は、瞑想に入って24分後、極めて強いα波が頻回に現れ、その30秒後には、強いθ波が、リズミカルに現れ始めた。修行による差が、明確に見て取れる。

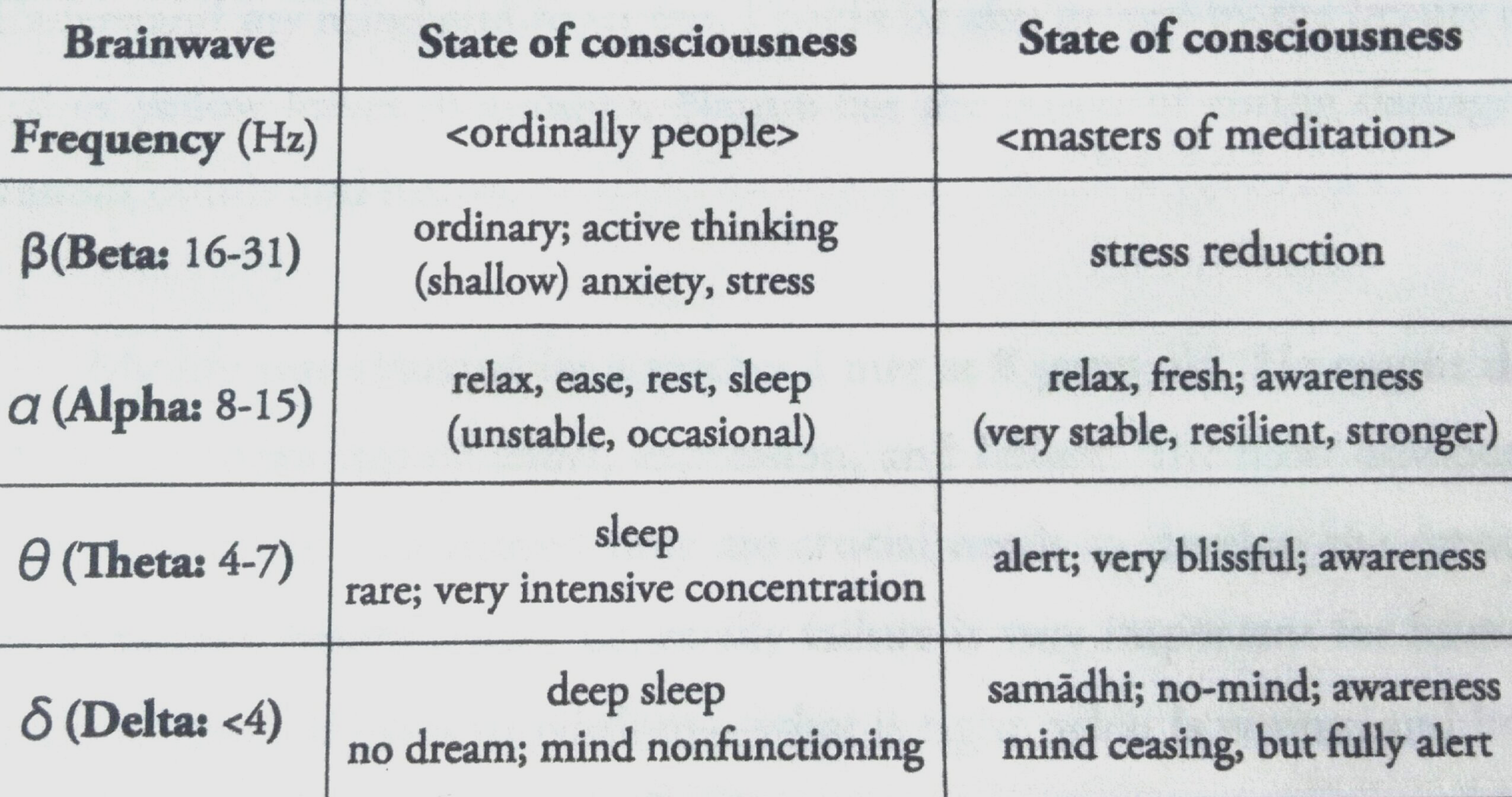

別の研究では、δ(デルタ)波<深い眠りの状態>が、三昧(ざんまい)や無心━リラックスして深く集中し、覚醒している時に出ていることが分かった(写真の表参照)。

本研究のもう一つの重要な成果は、「アルファ・ブロッキング(alpha blocking)」という現象が確認できたことである。以前、私の禅の師・鈴木宗忠老師(当時、三島龍澤寺・東大陵禅会師家)が、人が悟っているかどうかを知る一つの方法として、「(本人を)ドラム缶の中に入れ、上から蓋をした(暗闇の中にいる)状態で、外からドラム缶をガンガンとたたいて、それでも気が狂わなかったら、悟っている」と言われたことがある。

本研究では、瞑想・禅定に入った禅僧に、それを妨害するような外からの「刺激」(音)を、一定間隔で与え続ける実験が行われた。普通の人の場合、心の安定を示す脳のα波状態が、急速に失われ、刺激への反応が習慣化されてゆく。しかし、禅僧は、2~3秒の内に、α波が戻り、いつまでも消えない。そればかりか、刺激に慣れ習慣化して覚醒が劣化することもなかった。すなわち、リラックスして集中し、柔軟かつしなやかで、みずみずしい心身の状態が失われずに持続できていることが分かった。

瞑想・禅定、また「型」が持つ智慧として瞑想の要素が所作に組み込まれている茶道、剣道など、「道」のつく活動に親しむことによっても、外界からの刺激に対し、心身の動揺(ストレス)が少なくなる可能性がある。一瞬は影響を受けても、すぐに平常心に復元する、リジリエンス(resilience)━変化に対処する能力、困難な状況に、しなやかに適応する力が育まれると考えられる。脳波測定で科学的に分かったことは、身体と呼吸と意識を整えることで、「リラックスして集中、覚醒し、みずみずしい感性を保ちつつも、内外からの刺激に柔軟かつ適確に反応できる」心身の状態を作りうることである。

例えば、歴史的に見ても、茶道(村田珠光、千利休等)、剣道(宮本武蔵、柳生但馬守、山岡鉄舟等)、絵画(長谷川等伯、伊藤若冲等)、能(観阿弥、世阿弥)などの始祖や達人たちが、禅の老師(一休、沢庵など)に学び、参じた理由の一端が、理解し得る。習慣力にのまれ、流され、ステレオタイプ化された感性では、物事の本質、いのち、核心をとらえ表現することはできない。彼らは、その壁を破り、心身の潜在力を覚醒させ、引き出すことによって新しい境地を開き、道を深めていったと思われる。換言すれば、鈴木大拙の言う「宇宙的無意識」にある「真理」を瞥見するために、彼らは禅・瞑想に学び、心を磨いたとも言えるのだろう(参照:『禅と日本文化』鈴木大拙著)。

以上のように、脳波測定を通して、瞑想には、心身を守る力、あるがままの現実を受けとめ応じる力を養う働きがあることが予測された。これは後に、自律神経とホルモンの関係において分子レベルで証明され、さらに現在、遺伝子のレベルの研究にまで進んでいる。

脳波と禅瞑想について研究した1966年の本論文中に記された重要な指摘である次の言葉を明記しておきたい。

━To be enlightened means “full awakening of the total personality to reality. …Zen meditation is the method through which we can communicate with the unconscious. In this context, however, the conscious does not mean “Freud’s unconsciousness”. Rather the “unconscious” in Zen closely related to the unconscious which is stated by Jung,C.G.(Suzuki 1960) or Fromm,E. (Fromm, Suzuki & de Martino,1960) In regard to this problem Dr. Daisetsu Suzuki states the meaning of it as “the Cosmic unconscious”.(Humphrey, Ed.)

(要約:悟りとは、リアリティ━あるがままの現実・実体に対する、トータルな、まったき覚醒(かくせい)を意味している。禅・瞑想は、私たちが無意識と通じる方法であるが、それはフロイトの言う無意識ではなく、むしろユングやフロムの言う無意識に関係している。これに関し、鈴木大拙は、この無意識とは、「宇宙的無意識」を意味すると言っている。)

■ブッダの瞑想・呼吸法を科学的に解明して分かった意識の可能性━脳の大きさ、構造、遺伝子まで変える「心のトレーニング」、マインドフルネス瞑想の衝撃

不安や恐怖、興奮を抑え、とらわれない心(覚醒時のクールな意識状態)に関わるセロトニン神経を鍛え、健康をもたらす「リズム運動」━呼吸法、ウォーキング、咀嚼など。

マインドフルネス(mindfulness)とは、「今ここの気づき」という意味で、「目覚め(覚醒)」の意も含まれる。およそ2500年前、ブッダが行った瞑想(禅)・呼吸法から生まれた。ブッダは言っている。━「弟子たちよ、入息出息(呼吸)を念ずることを実習するがよい。かくするならば、身体は疲れず、眼も患わず、観えるままに楽しみて住み、あだなる楽しみに染まぬことを覚えるであろう。かように入息出息法を修めるならば、大いなる果と、大いなる福利を得るであろう。かくて深く禅定に進みて、慈悲の心を得、迷いを断ち、悟りに入るであろう」(雑阿含経)。基本は、自分の呼吸に意識を集中し、今、自己と世界に起きているあるがままの事実を受けとめることにある。自分の本心に触れ、すでに与えられている「もの」と「こと」の豊かさに目覚め、意識を全機し、今を自然に完全燃焼して生きてゆく━最善を尽くす「心のトレーニング」であり、ライフスタイルである。

先に見たように、すでに瞑想する禅僧の脳から、覚醒した意識の状態で、α波、θ波が出ていることは発見されていた。その後、細胞レベルの研究で、瞑想・禅定時に、精神の安定をもたらすホルモンであるセロトニンの分泌が高まり、セロトニン神経が鍛えられる(強化される)こと等が次々と明らかにされていった。セロトニン神経は、不安や恐怖、興奮を適度に抑え、とらわれない心(覚醒時のクールな意識状態)にかかわる働きがある。そして呼吸法によって、自律神経、感覚神経、ストレス中枢、性中枢、不安の神経回路などに影響を与え、セロトニン神経が活性化することが分かった。ポイントは、「リズム運動」にある。セロトニン神経は、リズム運動によって鍛えられる。セロトニン神経が活性化すると、痛みに対し鎮痛効果があらわれ、不安やうつ病にも効く。

ウォーキング、ジョギング、階段昇降、スクワット運動、フラダンス、太鼓叩き、自転車こぎ、咀嚼(チューインガムを噛むも含む)でも結果が出た。古来、日本の武道の修行と禅の呼吸法は、表裏一体で実践されてきた。呼吸法と、修行に組み込まれた「基本の型」の「繰り返し」(リズム運動)の鍛錬が、セロトニン神経を活性化し、パフォーマンスを向上させる可能性があると考えられる。さらに、禅では繰り返される呼吸のリズムを修行に生かす(呼吸を深くすることで、意識の深みに降りてゆくことができる)。一方、念仏もまた(法然は「南無阿弥陀仏」と繰り返し唱えるだけでよいと言った)、繰り返し唱えることは、リズム運動であり、それだけでも不安・恐怖を抑制するホルモンを生むと言える(日本の文化の中にすでにある呼吸法、マインドフルネスに関しては後で述べる)。私が、幼いころ、自閉症で、手で足を繰り返し叩く癖があったが、この繰り返しもまた、心を安定させるために無意識にやっていた行為であったことが、今なら理解できる。

MITジョン・カバット・ジン教授の研究━瞑想は免疫の抗体を上げ免疫力を強化する。癌、心血管疾患、感染症、うつ病、不安障害などの精神疾患にも有益である。

1970年代、MIT(マサチューセッツ工科大学)医学部大学院の学生だったジョン・カバット・ジン博士(MIT医学部大学院教授・マインドフルネス研究所所長)が、禅の瞑想体験をもとに、その医学的効用を科学的に証明し、公表したことにより世界に衝撃を与えた。欧米で広まりつつあったマインドフルネスの流れを一気に加速させ、その後、世界の大学でさかんに研究が進められ、今では医療の枠を超えて広がり、大きな潮流となっている。

ジン教授は、仏教の瞑想が、宗教性を除いた瞑想法(マインドフルネス)でも、インフルエンザに対し強い免疫力がつくこと、すなわち免疫の抗体が上がり、感染症や皮膚病の治癒が早まり、臨床的に極めて有効であることを科学的に証明した。そして、「マインドフルネスストレス低減法(MBSR<mindfulness-based-stress-reduction>)」として、癌、慢性疼痛、心臓病、繊維筋痛症等の症状を低減する療法として確立。その後、マインドフルネス認知療法(MBCT<mindfulness-based-cognitive-therapy>)へ展開され、うつ病、不安障害、燃え尽き症候群、摂食障害等の治療にも有効であることが証明された。さらに、2015年の研究で、MBSR、MBCTはともに、癌、心血管疾患、慢性疼痛、うつ病、不安障害といった心身両方の症状を緩和する医学的証拠が得られた。そして現在も世界中で盛んに研究が進められ、医療現場を超え、様々な分野の現場で実施が広まりつつある。

ハーバード大学サラ・ラザー准教授の研究━瞑想は、前頭葉・海馬を増大し、扁桃体の肥大を減少する。「呼吸を調えるだけで、自律神経の活動が抑えられ、心臓の働きが静まり、血糖値が下がる」。

画期的な研究が、ハーバード大学サラ・ラザー准教授によって行われた。

まず、脳の体積について、通常、人間の脳の体積は、25歳をピークに、歳とともに減少し、50歳を越える頃には10%以上も少なくなる。しかし、25年以上にわたり、普通の人と、瞑想をする禅僧の脳とを調べたところ、禅僧の脳体積は減少するどころか、増加していることが分かった。さらに禅僧の脳は、注意力や感情を処理する脳領域が普通の人より大きく、前頭葉も、知的分野も、発達していることが分かった。

人間がストレスを受け、不安や恐怖、怒りを抱くと、脳の扁桃体がストレスホルモンであるコルチゾールやアドレナリンを分泌する指令を出す。ストレスにさらされ続ける現代人は、扁桃体が過剰に反応し、常にストレスホルモンを分泌する状況にある。それがうつ病や心血管系の病(心筋梗塞・脳出血等々)を引き起こす大きな原因となっている。

ところが、ラザー博士の研究によれば、瞑想・マインドフルネスを、8週間続ければ(1日45分)、扁桃体が5%小さくなり、逆に、記憶や感情に関係する海馬━ストレスを受けると損傷・萎縮し、うつ病等になる━が、5%も増大する(傷ついた海馬も回復する)ことが分かった。脳にとって、5%という数値は、人間が何か一つの能力を身につける際(例えば、弾けなかったヴァイオリンが弾けるようになる等)に生じる脳の変化に匹敵するという。

自閉症児の脳は、海馬が萎縮していることが分かっている。また、幼いときにストレス(虐待等)にさらされた子供は、大人になると、扁桃体が、普通人よりも肥大し、ストレスに敏感で過剰反応しやすくなる。マインドフルネスの瞑想によって、それを変えることができることが分かった。つまり、過去の厳しいストレスの体験、心の傷となっているトラウマは、絶対的なものではなく、瞑想・マインドフルネスを通して回復、克服できる可能性がある。

子供の頃、自閉症と診断され、十代後半で禅に引かれ、坐禅・瞑想に打ち込んできた私自身の体験と重なり、科学的な裏付けを得たような思いがした。自閉症にとっても、脳波、ホルモン、脳細胞レベルにおいて、回復の可能性が科学的に証明されてきたと言える。

さらに、瞑想・マインドフルネスにより、記憶力、思いやり(共感力)が向上し、ストレスに強くなる。脳の萎縮を抑制し、アンチエイジング、認知症予防にも効果があることが証明された。感情等を司る脳のブロードマン領域が大きくなり、前頭葉の活動が偏っていた右から左へ変化することが起き、感情のバランスをとることができるようになることも判明した(安らぎが得られ、感情的・衝動的に「切れ」なくなる)。

別の研究では、ゆっくりと深く呼吸を調えるだけで、自律神経の活動が抑えられ、心臓の働きが静まり、血糖値が下がることが分かった。また、精神を安定させるセロトニンを上昇させ、同時にノルアドレナリンを増やしてストレスへの抵抗性を高めることが証明された。呼吸によって、血圧や血糖値さえ変え、生活習慣病も予防できる。

このようにして今日、瞑想・マインドフルネスには、「脳の構造を変える」力があり、健康をもたらすことが、様々な側面から、医学的、科学的に証明された。先に述べた、ブッダの言葉が、科学によって証明されつつあると言える。

ウィスコンシン大学リチャード・ディビットソン教授の研究━瞑想は遺伝子を変える。PTSD(心的外傷後ストレス症候群)、ADHD(注意欠陥多動性障害)にも治療効果がある。

さらに驚くべき研究が、マインドフルネス研究の第一人者、ウィスコンシン大学リチャード・ディビットソン教授によって行われた。瞑想━心のトレーニングが、病気やストレスに関係している人間の遺伝子に影響を与え、その活動を変えることが解明されたのだ。

マインドフルネスを、たった一日、行っただけで、慢性の炎症━肥満・老化・癌等(これらは弱い炎症がずっと続いている状態と言える)に関わる遺伝子(RIPK2)の活動が、劇的に下がることが明らかになった。すなわち、老化、心血管疾患、癌などの原因となる動脈硬化等の進行が抑制され、病にかかりにくくなることが、遺伝子レベルで解明されたわけである。ディビットソン教授は言う━「純粋な心のトレーニングを一日行うだけで、遺伝子の活動というレベルにまで効果があったのだ」。

彼の他の研究として、瞑想が、退役軍人のPTSD(心的外傷後ストレス症候群)や、子供のADHD(注意欠陥多動性障害)などにも治療効果があることを証明し、ドキュメンタリー映画「Free the Mind」(米2012)まで制作されているという。心のトレーニング、心を鍛えることが、脳の構造や遺伝子までも変えることが、科学的に解明される時代に入った。

意識が、遺伝子に影響を与え、健康にする━「笑い」が血糖値を下げ、糖尿病に効く。祈り・瞑想が遺伝子の可能性を引き出す。

村上和雄筑波大学名誉教授(バイオ研究所所長)は、心身の健康に関係する遺伝子のスイッチをONにし、病に関わる遺伝子をOFFにするには、「運動・食べ物・心の働き」が関与するとし、「笑い」が血糖値を下げ、糖尿病に効くという研究を発表して、世界から注目を浴びた。

村上先生は、宗教性を排除しても、マインドフルネスに病の治癒や集中力の向上に効果があることは認めるが、本来、悟りを求める修行としての瞑想であり、宗教性を基に瞑想するならば、さらに豊かな実りある可能性が引き出せるに違いないと考えている。私も同感である。そして現在、「祈り・瞑想が、遺伝子を活性化する」仮説のもとに研究が重ねられている。

「キラー・ストレス」に打ち克つために━マインドワンダーリング(さまよえる心)から、「今ここ」を生きる心身へ。マインドフルネス(「今ここ」を生きること)の意味。

私たちの意識は、普段どのような現状にあるのだろうか━。

それを表す言葉が、「マインドワンダーリング(mind wandering さまよえる心)」である。マインドフルネス(mind fullness 今ここにある心)の真逆の状態である。通常、私たちが使っている時間の多くが、マインドワンダーリングに費やされている。それには二種類ある。「過去の記憶」(過去の出来事を思い出している)と、「未来の想像」(未来のことを様々想像している)である。つまり、さまよえる心の状態のほとんどが、過去の出来事にこだわり執われ、未来への不安や心配にさまよっている。精神的な病を抱く人たちは、さらにマインドワンダーリングの時間が増え、コントロールがきかない状態にある。

ジン教授は、マインドフルネスを、「今という瞬間に、余計な判断を加えず、自分の命がかかっているかのように真剣に意識して呼吸に注意を向けること」と説明している。教授は、私たちの現状を、「過去と未来に多くの時間を使っており、心と体に注意を払っていない」と指摘、「自分を無視し、認めていない。そして、本当の自分とは違う、誰か他の者になろうとしている」状態にあると指摘している。

彼は、キリスト教徒が多いアメリカの聴衆に向けた講演で、「あなたの心の深くにある直観や智慧は、信じる価値のあるものであり、それを信じてほしい」と述べ、これは仏教への宗教的勧誘ではないと断りつつ、仏教の真理に基づく人間観を伝えている。

そして、「仏教の教えにあるように、人は、本当はすでに悟っている」、それを思い出し、自覚し、養ってゆく(注意を払いケアしてゆく)こと、すべてがすでに豊かに与えられている全体性(whole)=聖なる存在(holy)に目覚めてゆくことが大切である、と語りかける。

瞑想によってブッタが得た悟り━「奇なるかな、奇なるなか、一切衆生は、ことごとく如来の智慧と徳相を具有す。ただ妄想・執着あるをもってのゆえに証得せず」。本来、人間は、誰もが仏性・神性(如来蔵)を抱き、すでに悟っている存在にもかかわらず、ただ妄想・執着が、その真実に気づくことを妨げているに過ぎない、とする仏教の人間観が、ジン教授の説くマインドフルネスの基となっている。さらに、「すべては、一人の中に埋め込まれている(一即多、多即一)」。ストレスは「執着」から生まれ、その真の原因は、「間違った考え方(誤った思い込み・信念・イドラ)」にある。マインドフルネスとは、皆が、すべて、どこでも、つながっている真実に気づくことであり、「つながり」であると語っている。

「分別」━二元論、二見(二つに分ける見方・考え方)に偏れば、脳は、対立・矛盾・葛藤・混乱・動揺を起こす。瞑想は、それを静め、制御する。

ペンシルベニア大学によって、「仏教徒が瞑想や祈りの行為によって深い宗教的境地に達する前と後で、どのように脳の働きが違うのか」を検証した研究がある。その結果、「自分」と「他者」の境界を認識する「方向定位連合野」という部位の活動が抑えられることが分かった。

被験者はこの感覚について、「自己と他者の境界がなくなるような感覚」「自分が孤立したものではなく、万物と分かちがたく結ばれている直感」「時間を超越し、無限が開けてくるような感じ」と説明している。

つまり、瞑想によってある心境になると、私たちが普通に行っている、善悪、優劣、上下、美醜、敵味方等、物事を二つに分けて対立的に捉える見方(分別)をつかさどる脳の部位の活動が、抑えられることが明らかになった。

こうした瞑想によって得られる感覚は、深い実感をともなったリアルな「幸福」の感覚であり、明日への希望をもたらす「新たな幸福の源泉」ではないかと指摘されている。

アイデアが湧く脳の状態━「無心」の時、活動する脳「デフォルト・モード・ネットワーク」。集中して考え、潜在意識で醸成され、直観が閃く心理メカニズム。

科学やビジネス、スポーツ、芸術の分野で、とりわけ創造的発想が求められ、実際に結果を出している人たちに共通している習慣がある。それは、「無心」でいる時、何も考えないでいる時間を大切にしていること。また瞑想の時を持っている点である。その時、心が整理され、行き詰まっていた考えの壁が破れ、思いもよらなかった新しい発想が湧く。

例えば、まったくつながりがなかった要素どうしが、一つにつながり、意味の光を放つ。ジグソーパズルを完成させる最後の一片が見つかり、はっきりと全貌が見えてくる等々……。アイデア、直観の閃きを、卵の殻を破って、ニワトリのヒナが出てくる状態に喩えれば、顕在意識(意識全体の5~10%)が静まり無心の状態にあって潜在意識(意識全体の90~95%)で、アイデアが醸成されている間は、親鳥が、卵を抱いて温めている状態である。そして、卵の中でヒナが十分に育ち、今ここ、という時、親鳥が、外からくちばしで卵を突くのと、ヒナが、内側から突くのとが一つに、カチッと合った時、殻は破れ、ヒナ鳥が出てくる━。無心とは、アイデアが生まれてくる準備された意識状態のことであり、瞑想・禅定は、その無心の状態をつくる。

脳科学者は、人が何かの課題で脳を活発に使っている時ではなく、意識が表面的には何も働いていないときの脳を調べた。すると、脳は、何もしていない、と思われるときに、実は、膨大なエネルギーを使っていて、そのときにこそ活動が高まる部位があることを発見した。それが「デフォルト・モード・ネットワーク」と呼ばれる前頭葉内側と後部帯状回で、無心になっているときや、瞑想・坐禅をしているときに活動する脳の部位である。そこは、逆に、頭を使って、いろいろと考えているときには活動を低下させているのだ。

スポーツで、勝ちにこだわりすぎると体が硬くなり、よいパフォーマンスができなくなることが知られている。勝利へのこだわりが執着になり、不安や欲望、また過信・慢心といった雑念で心が覆われると、「デフォルト・モード・ネットワーク」の部位ではない部位が活動して、いわゆる「フロー(ゾーン)」「無心」といわれる最高度に集中し、しかもリラックスして気力に満ちた心身の状態によるパーフーマンスを阻害することになると考えられる。

こうした脳の働く分野の違いは、自我(顕在意識)で考える「浅知恵」と、無心━意識の深いところ(瞑想はその状態へと誘う)から湧いてくる「智慧」との違いを物語る。この部位はまた、「自分とは何か」(自己認識)を見つめたり、「自分を見ている自分」(見当識)を感じたり、何かを記憶するときにも深く関与し活動している。初期の認知症、アルツハイマーの患者は、この部位の活動が弱くなり、うつ病、自閉症、統合失調症などでも異常が起きることが分かっている。そこで早期発見・治療に役立たせるため、今世界で盛んに研究が進められている。

「無心」とは、意識が雑念で波立たず、深い意識の部位が活動している状態を言い、結果として、顕在意識も、無意識レベルの肉体の五感もまた無駄のない最善の可能性を発揮できるようになる心的状態のことである。脳は、それに見合うように活動しているのだ。

「逆境」を超えるために闘う脳━苦難や試練は、「心の持ち方」で、意識の可能性を引き出し成長するチャンスとなる。

脳にとって最高のトレーニングになるのは、何らかの逆境を必死に超えてゆく経験であると言われる。仕事上の問題であれ、家庭の問題であれ、全力を集中してそれを解決しようとするとき、普段制限している心のリミッターが外れ、「火事場の馬鹿力」が出る。逆境を引き受け、立ち向かう心の姿勢をとれた人は、脳もまた立ち向かう態勢をとるのだ。そして、そのために必要な神経伝達物質が、脳と体を駆け巡り、脳細胞は発火し、シナプスやニューロンが伸びてつながってゆく。しかし、逆に、「もうダメだ」とあきらめてしまうなら、その瞬間、脳もまた“逃げ”の態勢に変わり、萎縮に向かってしまう。願い・信念・希望・可能性にかける思いに、脳は必ず応えてくれる。「あきらめない」ことが重要であると、脳もまた教えてくれている。

心が萎縮すると、脳も萎縮する。大きな苦難に遭ってストレスを受けても、試練は自分が成長するためにあり、脳も腹も(腹は、第二の脳と言われるほど、脳に影響を与えている)鍛えられるチャンスだと受けとめて、前向きに向かってゆきたいものである。また、誰かのために、「思いやり」で行動するならば、脳と体は、それを達成して幸福になるように心身を支え、活性化し、健康になる。「情けは人の為ならず」「若い時の苦労は買ってでもせよ」「苦労が大きければ、それだけ深く豊かな人生になる」と言われるのは、単なる精神論でなく、脳の仕組みからも、科学的に正しいと言える。

医療現場を超え、教育、福祉、経営、スポーツ等、様々な分野に広がる瞑想。

瞑想・マインドフルネスは、今や医療の枠組みを超え、教育、福祉の分野、刑務所、さらには、企業経営の現場(IT企業、グーグルやインテル等を含む)、スポーツ界(テニスで世界1位のジョコビッチ、バスケットのマイケル・ジョーダン、オリンピック陸上・金メダリストのアスリートたち等々)にも広く浸透している。

一方で、瞑想を、こうした“世俗的文脈”で用いることに対する、宗教界からの批判もある。瞑想は、“悟りを目指す文脈”において行われるべきもので、その本来の意義が損なわれるというのである。確かに、それにも一理ある。瞑想本来の意義と可能性からして、信仰や求道の要素を取り除いた方法論としてだけでも確かに有益であるが,それは瞑想がもつ可能性のごく一面に過ぎない。瞑想が開く境地の核心は、さらに大きく深い。マインドフルネスを入り口としてより深く、真理の発見、意識の可能性の開花に向かうことが望ましい。

「アメリカ禅開拓の祖師」(ニューヨーク禅堂等を開いた)山本玄峰老師、欧米・イスラエルに禅の指導に赴かれていた鈴木宗忠老師は、坐禅のよいところは、宗教を超えて誰でも行えることであると語っている。実際、弟子には、キリスト教徒(聖職者を含む)、ユダヤ教徒、唯物論者さえいた。まず、体験してみて、そこからさらに深く真理を求める心が起きれば、学び、修行すればよいという考え方である。今、坐禅に関して、世界で起きている現象は、まさにその通りになっている。日本でも、マインドフルネスの広まりで、仏教・禅に関心を抱いて禅寺に来る人々が増え、かなり以前から、禅の専門道場には多く海外の方が参加しており、今では専門の僧侶として指導する立場になっている人まで出ている。

日本人の日常生活、伝統文化を支える瞑想力━潜在意識の「つなぐ・究める・和する」力の遺伝子をONにする。

日本は、マインドフルネスのルーツであるブッダの瞑想・教え(仏教)を生かし、文化や生活習慣・ライフスタイル(礼儀作法を含む)を洗練し育ててきた。しかし、さらにそれ以前に、豊かな自然とともに一万数千年にわたって高度で平和な文明を築いてきた縄文時代にこそ、日本人の精神的特質・個性・情動の元型が培われていたのだ(現代の日本人のDNAを解析すると、縄文人と同じ遺伝子が継承されていることが分かる)。その縄文の精神性・霊性・潜在力があるからこそ、日本人は、インド(仏教)、中国、西洋の文化文明を受容し、洗練し、日本独自の新しい創造・発展をすることが可能であった。

仏教学者・鈴木大拙が、法然・親鸞により覚醒したとする、煩悩を抱きながら救われていると自覚する「日本的霊性」のルーツを、さらに遡っていった結果、縄文時代より継承されて今も息づいている、日本人のDNAと潜在意識にある力こそが、日本人の精神性・文化の源泉であり、核心なのだと思う。何よりそれを育んできた、日本の自然の豊かさと霊性(愛と智慧)の深さこそが、日本人の本質を理解し、文化の真髄に出会い味わい、その潜在力を覚醒させる上でも、根源的に重要な存在であることは明らかである。NATURE JAPAN Project の意義は、まさにその的を射貫く、人類の無意識にはたらく時代の衝動に応える役割にあると思っている。

昔の日本人にとって、瞑想・マインドフルネスは、すでに日常生活や様々な職業、伝統文化の中に息づいていて、知らないうちに実践しているものなのであった。

茶道や華道、剣道、柔道、合気道など、また各種職業においても、「道」のつくものにはすべてマインドフルネスに通じる姿勢・呼吸、五感の使い方、心構え、作法が息づいている。剣道では、練習の始めと終わりに「黙想」の時間を持つが、それこそ瞑想であり、マインドフルネスに他ならない。裁縫(普通の縫物、刺繍、キルトなども同様)もまた瞑想につながる。観察していると、一針一針、心を鎮め、集中する呼吸と運針のリズムが、瞑想の境地を呼んでいることが分かる。また舞踊(各種ダンス)、謡曲、ご詠歌、詩吟など、下腹(丹田)に力を入れ長い息を用いるやり方もまた、マインドフルネス瞑想につながると言えよう。それらが心を安定させる神経伝達物質セロトニンを増やし、記憶に関わる海馬を増強することにつながり、昔から「心の薬」と言われてきた理由が納得できる。

腹部には、交感神経が張り巡らされ、「太陽神経叢」を刺激し、胃腸からセロトニンが分泌され、脳によい影響を与える。腹部の臓器(胃腸・肝臓)から脳に送られる副交感神経を刺激すると、精神的に高揚し、不安や恐怖がなくなることが分かっている。日本の伝統文化には、姿勢を調え肚を鍛え、呼吸を整え、心身を調える智慧が、随所に埋め込まれている。

茶道の言葉に、「一期一会」がある。これは、一瞬一瞬の出会い、共に生かされている奇蹟のようないのちの瞬間、互いに心を開いてまごころで対座し、二度と訪れない、かけがえのないいのちの時を共に味わい尽くす、━そのこころを言うものである。これは、まさにマインドフルネスのめざす生き方、そのものではないだろうか。また日本では、山を神様として敬い、山を登って頂上にある御神体に参詣する習慣がある(実は、山全体が御神体である)。大自然の中で、足元に注意しながら全身の五感を自然に対して開き、呼吸する、一歩一歩が、マインドフルネスの実践に他ならない。それ以上に効果が出るマインドフルネスは、少ないと思われるほどだ。

私たち日本人は、縄文時代の昔から、自然と対立するのではなく、自然と融け合い、自然のなかの一部として生きる感覚を、生活・文化を通して生きてきた。そして、その智慧と力を、肉体と意識の深層にある遺伝子に、潜在力として誰もが皆、持っている。自然のなかをゆっくりと歩きながら、風や日の光を感じ、樹々を眺め、せせらぎの音を聴き、自然のいのちを心と体の全体で味わう楽しみや喜びも知っている。それはそのままマインドフルネスの一つの方法として、実践されているものである。それが今、世界から日本へ、逆輸入されているのが実態である。

時代の「痛み」に応える、「悲しみを通しての連帯」━世界からの切実な要請、すでに種は撒かれていた。

マインドフルネスが、燎原の火のように世界に広まった背景として、二つの理由が考えられる。一つは、とりわけ戦後、日本人の禅僧や仏教学者たちが、禅の思想・坐禅、大乗仏教の思想を、アメリカ、ヨーロッパに積極的に伝道し、西洋の学者や実業家から一般庶民に至る多くの人々を指導してきた歴史があることだ(インドの思想家たちの活躍もまた、絶大な影響を与えている)。

例えば、鈴木大拙の影響を強く受けた中には、哲学者ハイデッガー、ヤスパース、心理学者ユング、ロジャーズ、社会学者フロム、歴史学者トインビー、文学者ハーバート・リード、ガブリエル・マルセル等がいることが、プリンストン大学が出版している“Zen and Japanese culture”に、明確に記されている。さらに、トランスパーソナル心理学の論客ケン・ウィルバーなど、ニュー・エイジ・ムーブメントの思想家たちもまた、禅・仏教・東洋思想から多大な恩恵を受けている。アップルの創業者スティーブ・ジョブズが、禅の深い信者で、シンプルで美しい彼のデザインの源泉に禅があり、師と仰ぐ日本の禅僧によってその最期がみとられ、葬儀も執り行われたことは一つの象徴であろう。こうした大拙を初めとする隠れた先人たちの功績を、私たち日本人があまりに知らなさ過ぎることは、誠に残念でならない。瞑想・マインドフルネスが世界的に広がる下地を、こうした先人たちがすでに準備していたことを看過してはならないと思う。

もう一つの理由が、「時代の痛み」である。現代病の多くが、精神的ストレスから生じている。物質的な豊かさが、精神的な「持続する幸せ」につながらず、本来の自己を見失ってさまよう現代人の孤独、不安、怒り、欲望、絶望、虚無の苦しみは、限りなく増大している。それは増加の一途をたどる精神疾患の患者数に如実に現れ、日本では15年ほどのうちに精神疾患の患者数はほぼ倍増し、40人に1人が医療機関にかり、2020年にはついに患者数が419万人を越え、なお、右肩上がりで増加する流れは続いている。

私たちは、人間であれば誰もが抱くことになる、共通の悲しみ、苦しみがある。愛する人と別れなければならない悲しみ、病の苦しみ、老いて肉体の衰えを感じ孤独になり、死を思うことで起きる不安もまた、人間なら誰もが抱く悲しみであり苦しみである。自分だけでなく、誰もがそうした同じ悲しみ苦しみを抱く存在であるという「宿命」に思い至る時、私たちのこころをつなぐ「つながり」が、感じられてくる。そのつながりを感じることで、癒しと救いが開かれることを思う。

あらゆる病、悲苦の根源には、「つながり」の喪失がある。「時代の痛み」と言える、切り刻まれた「つながり」━潜在意識にある自分(顕在意識の自我でなく、真我・霊性に当たる自分)とのつながり、さらに身体(肉体・五感)、人生(個々それぞれの意味と役割)、他者(ご縁・協力者)、社会(世界・人類)、自然(いのち・永遠の女性的なるもの)、そしてサムシング・グレート(大いなる何か)とのつながりを再生する道として、禅・瞑想・マインドフルネスが求められた。坐禅、瞑想をすると、自然が美しく見える。心が磨かれ、あるがままの事象の本性が、感じられるようになり、つながっている真情(まごころ)のエネルギーを感じることができるようになる。

山には山の、海には海の、川には川の、……慈悲と智慧の個性的な波動、バイブレーションがある。その自然のこころに、自分のこころを共鳴させることが、瞑想である。昔の日本人は、それを生活習慣の中で、自然に行い、生きてきたのである。日本人の礼儀作法の所作が、なぜ、美しいのか━冒頭でご紹介した『SHŌGUN』に、なぜ世界の人々が感動するのか。それは日本人の他に対する思いやり、敬い、礼儀、心を心で分かり合う、その姿が、自然のいのちの慈悲と愛、波動とリズムに、適っているからである。だから、文化や人種を超えて、普遍的な魂の感動を呼び起こすことができるのだと思う。私たち日本人の潜在意識と遺伝子の中に刻まれ息づいている「瞑想的美を愛でる感性」を、ぜひとも思い出し、覚醒させ、生きてゆきたい、━若い世代に伝承してゆきたいものである。

人類が、精神的な危機、地球規模の環境の危機、グローバル化が生んだ数々の難題を解決し、新たな時代を開くために求められたのが、瞑想であり、そこにこそ世界に広まる根本的な理由があった。マインドフルネスとは、「すべてが、いたるところで皆つながっている」ことに目覚めることであるとも言われる。心理学者ユングは、抑圧された無意識が自覚され、その全体性が回復された心のことを、神と言うことができる、と語っている。東洋の心理学では、そのこころを、如来蔵・アマラ識・仏の心と呼ぶ。いずれも、同じ一(いつ)なる究極の意識を指す。

私たちは、自分の内側、内宇宙に、その「一(いつ)」につながる心があることに気づくように、いつも自然から「今ここ」で誘われている。自然のいのちは、私たち人間の根源にある悲しみを癒し、救い、喜びを与えてくれる。自然が抱く慈悲と智慧の深淵、豊饒、繊細には、言語を絶する光と救いがある。人間本来の健康と安らぎと至福が、自然と共に生きる「今ここ」にある━。悲しみを通しての連帯と、自然の愛による救済が、私たちの希望であり、未来を導く燭光である。

NATURE JAPAN の映像が湛える神韻とも言うべき「響き」が、私たちの潜在意識と肉体遺伝子にある「一なるもの」への郷愁と、「繋ぎ・究め・和す」真情を思い出させ、世界の人々のこころに響き渡り、真情=まごころ(大和ごころ)の共鳴━「以心伝心」が起きることを願ってやまない。

2025/1/27

Comment

コメント投稿には会員登録が必要です。